|

在工业自动化与物联网数据采集项目中,一个常见且关键的选型问题是:“我这个项目需要多少个串口的网关?” 许多工程师的直觉反应是——“我有50台设备,那就选一个能接50台设备的网关”。然而,这个等式在绝大多数情况下并不成立。 本文将深入剖析网关串口数量与设备连接数之间的复杂关系,帮助您做出***、最经济的技术选型。 一、核心误区:串口数 ≠ 设备连接数 首先,必须澄清一个根本性的概念:网关的串口数量,并不直接等于它能连接的设备数量。 这两者的关系,更像是一条高速公路(串口) 与在上面行驶的汽车(设备) 的关系。一条高速公路能容纳多少汽车,不仅取决于道路本身,更取决于交通规则和车辆间距。 二、决定性因素一:通信协议与网络拓扑 设备如何挂接到串口上,决定了物理连接的极限。 1. 总线式拓扑(最常用) 连接方式: 所有设备都并联在同一条RS-485总线上,只需使用网关的一个串口。 物理连接数: 一条RS-485总线理论上最多可连接32到256个设备(受限于RS-485收发器的驱动能力)。 示意图: [网关] ---(一根RS-485总线)--- [设备1] --- [设备2] --- ... --- [设备32]

结论: 在此模式下,1个串口可以连接数十台设备。您需要关心的不是串口数量,而是单条总线的设备负载是否超限。 2. 点对点拓扑(较少见) 结论: 此模式资源利用率低,仅用于特殊场景(如与调试笔记本、触摸屏等连接)。 三、决定性因素二:波特率与轮询周期 这是最容易被忽略,却至关重要的“软性”限制。它决定了数据的实时性。 核心矛盾: 总线上的所有设备共享同一个通信带宽(波特率)。网关作为主站,必须依次向每个设备发送请求,并等待其响应。 计算公式(简化): 最小轮询周期 ≈ ∑(每个设备一帧数据的请求字节数 + 响应字节数) × (10 bits/字节) / 波特率 举例说明: 场景: 1条RS-485总线,波特率9600bps,挂接20个设备,每个设备读写一帧数据约需100ms。 计算: 轮询一圈所有设备的***时间为 20 × 0.1s = 2s。 问题: 如果您的业务要求数据更新周期小于1秒,这个方案就不可行。

专业选型策略: 当实时性要求高时,解决方案不是增加单个串口上的设备,而是: 提高波特率: 将波特率从9600提升至115200,通信速度可提升10倍以上。 增加串口: 选用多串口网关,将20个设备分摊到2个独立的串口上。每个串口承担10个设备,轮询周期立即缩短至 10 × 0.1s = 1s,满足要求。

四、选型流程总结:五步法 为避免选型失误,建议遵循以下流程: 清单设备与协议: 统计所有设备的物理接口(RS-485/RS-232)和通信协议(Modbus RTU、PPI等)。 规划网络拓扑: 根据设备物理位置,规划RS-485总线。单条总线设备数建议不超过20台,以***稳定性和维护便利性。 计算轮询周期: 基于波特率、数据量和服务质量(如允许通信失败的次数),估算轮询周期是否满足业务实时性要求。 确定串口数量: 如果单串口轮询周期过长,则需选择多串口网关,将总线分组接入不同串口,实现并行采集,***提升效率。 评估网关性能: 确保网关的CPU处理能力和内存足够应对多串口并行通信的数据处理压力。

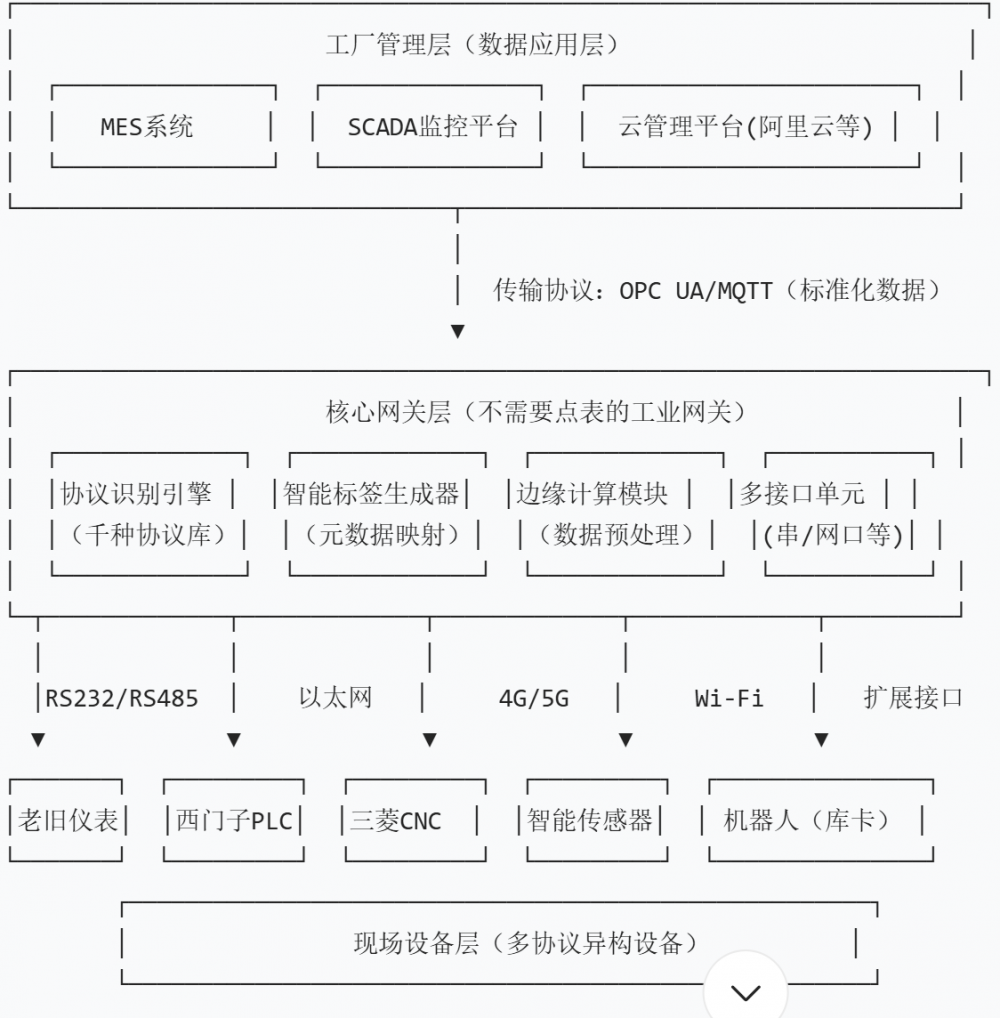

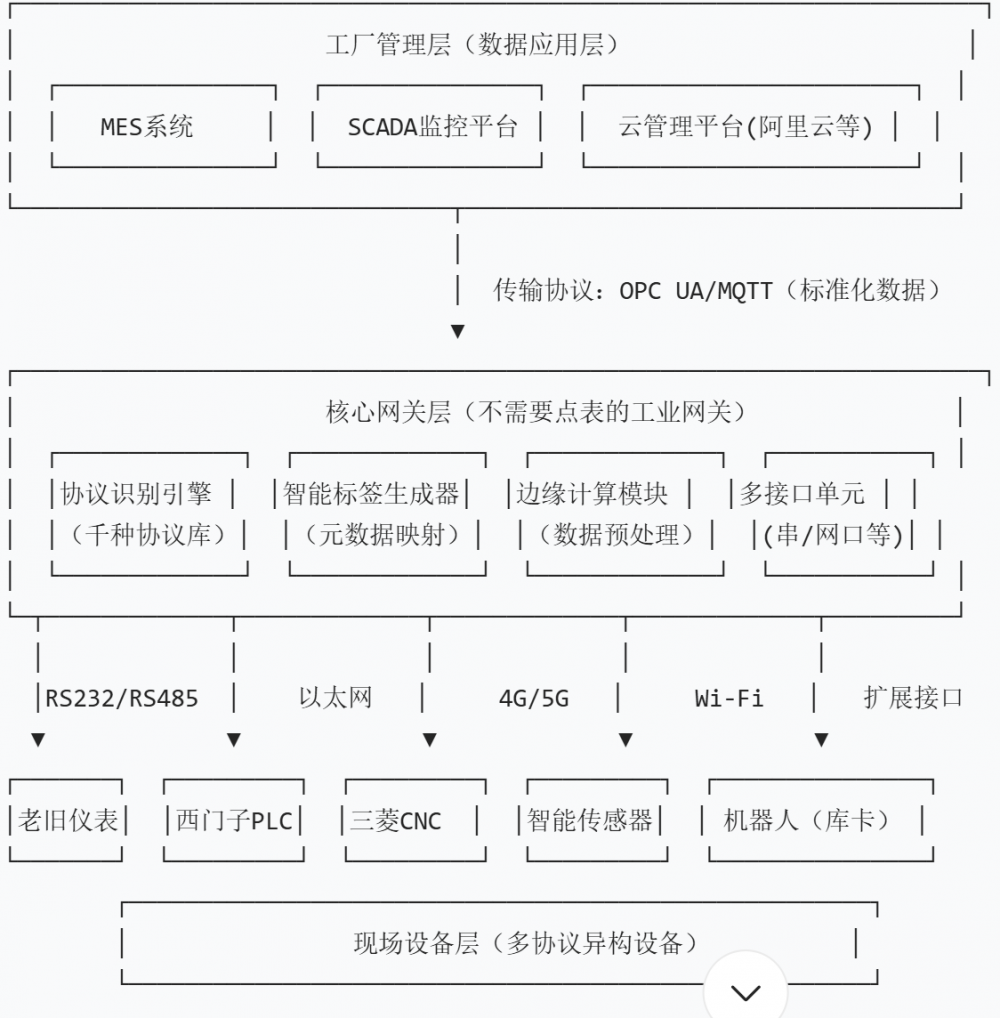

五、超越连接:从“连通”到“高效”的维度跃迁 以上讨论均基于传统技术框架。然而,最影响项目进度和成本的,往往不是硬件连接本身,而是配置这些连接的工程成本。 传统的网关,每接入一种新协议设备,工程师都需要手动配置长达数十甚至数百项的点表(数据地址映射)。这项工作枯燥、耗时且极易出错,是数据采集项目中最主要的“隐性成本”。 此时,一种创新的技术正在改变游戏规则:“不需要点表的工业网关”。它如何工作? 这类网关具备强大的协议自识别与数据标签自动解析能力。当新设备接入总线时,网关能自动“发现”它,并“读懂”其数据点,无需工程师手动逐一点表配置。 它如何影响选型? ***降低实施成本: 将配置时间从“周/月”级别缩短到“天/小时”级别。 提升运维灵活性: 产线设备更换或增删时,系统能快速自适应,大大降低后期维护难度。 优化总拥有成本: 虽然网关硬件本身可能有溢价,但它能从根本上节约大量昂贵的人工工程时间,从而带来更优的总拥有成本。

结论: 在选择网关时,串口数量是基础的物理约束,而轮询周期是关键的性能约束。一个专业的选型,必须综合考量拓扑、波特率和实时性要求。 然而,在智能化升级的今天,选型的维度已经提升。一款能够通过 “不需要点表” 等技术***简化工程实施、降低全生命周期成本的网关,代表的是一种更***的生产力。它解决的不仅是“连得上”的问题,更是“连得快、连得省”的核心诉求,是您在技术选型中应给予高度重视的关键因素。

|